Славная дата в газетной хронике

Мы перелистали архивы, чтобы напомнить, как освещался в газете День Победы в юбилейные годы.

Старые подшивки районной прессы хранят ценную информацию. Они переносят нас в то далёкое время, когда были живы ветераны Великой Отечественной войны. Из первых уст читатели узнавали о подвигах фронтовиков на поле боя и на трудовом поле – после наступления мира. Вглядывались в их лица на снимках, лица героев. Ни один праздничный номер «Знамени» к 9 Мая не обходился без рассказов бывших солдат и тружеников тыла, слов благодарности каждому, кто защищал страну и день за днём приближал долгожданное событие. Мы перелистали архивы, чтобы напомнить, как освещался в газете День Победы в юбилейные годы.

1955 год

До 1965-го в Советском Союзе День Победы официально праздновали трижды – в 1945, 1946 и 1947 годах. Затем 9 Мая был объявлен обычным рабочим днём. Наверное, поэтому на страницах «Колхозного слова» (так называлась нынешняя «Знамёнка» до 1962 года) значимой дате – 10-летию Победы – посвящён лишь один материал. Среди производственных заголовков – «Образцово провести сев кукурузы», «Есть первые 25 гектаров» и других – на последней странице, внизу находим «Великая победа советского народа» (слово «победа» так и напечатано, с маленькой буквы). Это небольшая публикация Героя Советского Союза, полковника В. Левченко.

1965 год

Спустя десять лет случился перелом в отношении к 9 Мая. Газета стала посвящать празднику практически весь номер. На первой полосе экземпляра «Знамени» к 20-летию Победы привлекает внимание большой снимок воина Белгородского гарнизона, отличника боевой и политической подготовки, члена ВЛКСМ ефрейтора Степана Жука. «Степан не знал войны. Он родился в 44-м, за год до Победы. Солдат несёт службу так же гордо и честно, как те, что в 45-м шагнули на постаменты», – гласит подпись к фото.

В номере – сообщение о состоявшемся накануне торжественном собрании трудящихся столицы совместно с представителями Советской Армии и Военно-Морского Флота, посвящённом памятной дате. Торжественное собрание прошло и в районе. На мероприятии ветеранам были вручены награды. Ордена и медали нашли героев спустя два десятилетия после войны. Митинги организовали во всех населённых пунктах района. «Во многие сёла почтить память приехали родственники тех, кто похоронен в братских могилах. Их тепло встретили местные жители», – информирует районка.

Целую полосу занимает материал «На огненной черте» редактора газеты Юрия Чубукова – о возрождении Мясоедово, которое в годы войны было сожжено, растоптано, залито кровью, но не покорилось фашистам. Осенью 1941-го село оказалось на огненной черте фронта. Пришёл «новый порядок»: появились староста и полицейские, немецкие солдаты грабили жителей. Автор отмечает: «Но ни хозяева «нового порядка», ни их холуи не могли заставить советских людей стать на колени. Десятками тайных тропок было связано село с партизанами».

Морозным январским днём немцы нагрянули в Мясоедово. Всем жителям было приказано выселиться в течение двух часов. За невыполнение приказа – расстрел. Ровно через два часа фашисты подожгли село и начали убивать оставшихся. Многострадальная Россия звала своих сыновей к отмщению. И они шли в бой…

«Минуло двадцать лет c тех пор, как затрепетало над рейхстагом Красное знамя. Давным-давно вернулись с войны солдаты-мясоедовцы В.П. Гридчин, И.А. Коптев, М.С. Ушаков, Н.Ф. Коптев и многие другие. Они спрятали гимнастёрки с орденами и медалями и снова стали строителями, шофёрами, животноводами. Поднялось из пепла и снова расправило свои плечи Мясоедово», – завершает публикацию журналист.

Бывшие солдаты перешли на другой фронт – трудовой. Заместитель главного бухгалтера спецхоза имени Жданова П. Сергиенко поделился с читателями: «Мне не довелось войти в Берлин. Моя война окончилась 19 апреля 1945 года в бою за город Дьёре. И… продолжалась ещё около трёх лет. Только теперь воевали врачи, отстаивали у смерти мою жизнь. В конце 1947 года я вернулся на родину. Сейчас труд у меня самый мирный. Воевать приходится только с беспорядками».

Незадолго до 20-й годовщины Победы в редакцию пришло письмо из Горьковской области с просьбой помочь в розыске: «Мой сын попал под Белгород в 1943-м. Из штаба ушёл на передовую. Письма, посланные ему нами, вернулись. Командир сообщил, что Маслов Александр Иванович (сын) в бою за Белгород 7 июля 1943 года пропал без вести. Год рождения Саши – 1919-й. Может быть, кто-то слышал о нём?» Двадцать лет отец и мать ждали своего сына, двадцать лет не верили в его гибель…

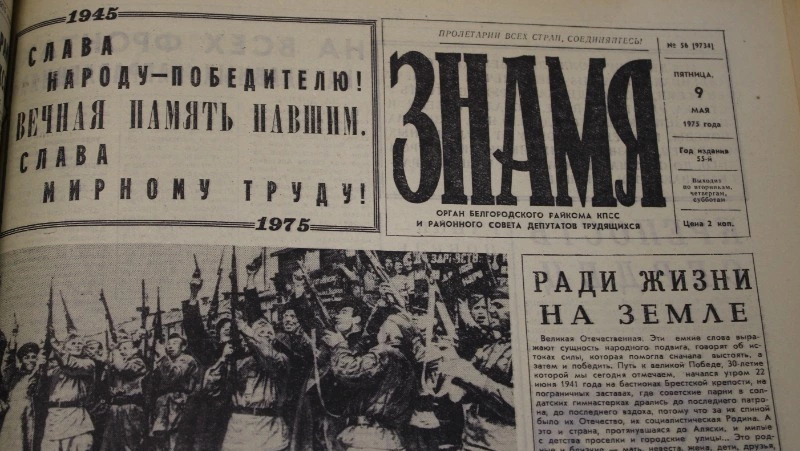

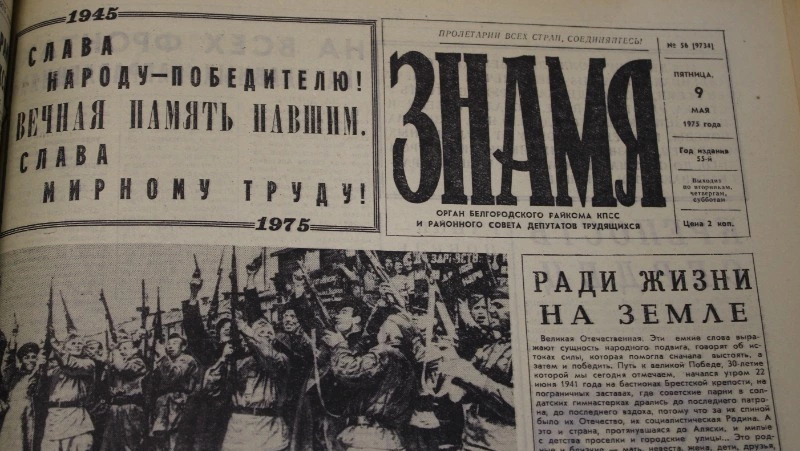

1975 год

Юбилейные торжества по случаю 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне прошли в Москве, Белгороде, Белгородском районе. Об этом читатели «Знамени» узнали из праздничного номера газеты, вышедшего 9 мая 1975 года.

В нём же опубликованы воспоминания бывших фронтовиков. Заместитель главного бухгалтера Дмитро-Тарановского совхозрабкоопа, бывшая медсестра фронтового госпиталя А. Безматерных в сорок третьем, когда советские войска освободили Черемошное, попросилась на работу в госпиталь. Перед началом сражения на Курской дуге приняла присягу и двинулась вместе с бойцами 183-й гвардейской дивизии на запад. Часто приходилось работать под артиллерийским огнём и бомбёжкой: «После форсирования Днепра фашистские стервятники обрушили на наш госпиталь мощный бомбовый удар. Кругом всё гремит и рвётся, а мы с подругами в это время затеяли концерт для раненых. Поём, танцуем, стараясь не обращать внимания на вой бомб и визг осколков. Глядя на нас, раненые успокоились. И так много раз бывало – в щель не спрячешься, в блиндаж не убежишь. Раз ты «сестрёнка», будь на своём посту и под градом бомб».

Фронтовая судьба управляющего Октябрьским отделением «Сельхозтехники», старшего лейтенанта запаса П. Кабака была связана с «гусеничными крепостями» – тяжёлыми танками «КВ». Во время операции по освобождению Белгородчины он служил стрелком-радистом. Ему запомнился бой под хутором Осадчим: «Группа наших танков прорвалась в тыл немцев, перерезала им пути отступления. Неожиданность атаки деморализовала немцев, превратив их подразделения в толпы спасающихся беглецов. К концу того дня артиллерийским снарядом наш танк был подбит. Но экипаж не покинул машину, продолжая орудийным огнём поддерживать действия товарищей. Танкисты помешали немцам закрепиться на промежуточном рубеже, обеспечили продвижение наших частей и освобождение Белгорода».

В номере напомнили читателям о вкладе Белгородского района в Победу. В годы Великой Отечественной войны десять воинов из района за выдающиеся подвиги удостоены звания Героя Советского Союза. Это Василий Семёнович Адонкин из Хохлово, Фёдор Николаевич Кидалов из Ястребово, Иван Фёдорович Ключник из Солохов, Иван Иванович Кожемякин с хутора Бриллиантов, Николай Яковлевич Кривонос из Долбино, Сергей Михайлович Остащенко из Беловского, Алексей Павлович Поддубный из Солохов, Пётр Дмитриевич Саблин из Севрюково, Николай Иванович Тихонов из Оскочного, Андрей Егорович Черников из Казацкого. Звания Героя Советского Союза удостоен также Анатолий Григорьевич Ачкасов, трудившийся в нашем районе. Илья Григорьевич Нефёдов, уроженец Пушкарного, и Иван Иванович Лучников с хутора Крестовое – кавалеры ордена Славы трёх степеней.

В войне участвовало около семи тысяч фронтовиков из сёл Белгородского района. Из живущих на его территории ветеранов 1598 были удостоены боевых орденов и медалей. В числе награждённых – 25 женщин.

На территории района в годы войны были созданы два партизанских отряда. В Мясоедово действовала подпольная комсомольская боевая группа партизанского отряда. Участники партизанского движения награждены орденами и медалями, многие – посмертно.

1985 год

«Сегодня всё прогрессивное человечество отмечает 40-летие Великой Победы над фашизмом», – гласит первая полоса номера газеты «Знамя» за 9 мая 1985 года.

Под заголовком «Счастье семьи ветерана» вышла публикация о Николае Трофимовиче Лазареве из Хохлово. Восемнадцатилетним парнем в 1943 году ушёл он защищать Родину. Воевал на Калининском фронте. Удостоен ордена Красной Звезды, медалей. После войны в родном селе восстанавливал разрушенное хозяйство. «Работа была тяжёлая, подчас ему приходилось труднее, чем в бою», – сообщает автор.

Из материала заведующей райгосархивом Р. Куксовой узнаём, какие проблемы решали труженики района в первые мирные дни и месяцы. Так, 12 мая 1945 года, через три дня после Победы, Белгородский райисполком принимает решение «О восстановлении и строительстве жилых домов в районе». До конца года надо было возвести 750 домов, прежде всего семьям военнослужащих, погибших в борьбе с фашистами, инвалидам войны, а также оказать помощь в строительстве тем, кто в этом особенно остро нуждался. Район становился на мирный путь развития. После долгого перерыва школьники взялись за учёбу. Но в Стрелецкой школе, например, не хватало четырёх классных комнат, около ста парт, пятидесяти скамеек для зала, чтобы осуществить планы – открыть 20 классов при двухсменных занятиях. Здание нуждалось в ремонте. Исполком Стрелецкого сельсовета решает провести 15 июля 1945 года воскресник по подготовке начальной и средней школ к учебному году, мобилизовав всё трудоспособное население, тяговую силу, коров колхозников.

На другой полосе читаем: красные следопыты Ериковской школы установили немало имён бойцов, погибших за освобождение населённого пункта, разыскали родственников и знакомых солдат, похороненных в селе. Незадолго до сорокового юбилея Победы дети получили письмо от С.К. Бабушкина из Свердловской области: «Моему брату Николаю Бабушкину 5 августа 1943 года было всего 22, когда он погиб в бою за ваше село. Спасибо вам, милые ребята, за то, что помните о нём!»

Вместе с винницкими школьниками ериковские следопыты нашли родственников уроженца белгородского села Раково Николая Капустина, похороненного на Виннинщине. Сорок лет мать искала его могилу. «Очень благодарны следопытам. Хоть нашей маме уже 84 года, всё же она собирается съездить на могилу сына. Ей это необходимо», – сказал брат Николая, Иван Капустин, побывавший в Ериковской школе в 1985 году.

Продолжение следует…