Фотографии ветерана стали основой выставки и фильма в Октябрьской школе

Заведующая музея Октябрьской школы Светлана Шевцова рассказала о том, почему важно хранить память о наших предках.

В 2015 году педагог Центра дополнительного образования «Успех» Светлана Шевцова возглавила музей Октябрьской школы. Деятельность увлечённого специалиста быстро вышла за пределы доставшейся ей небольшой музейной комнаты. Теперь в рекреациях школы семь краеведческих залов с многочисленными экспонатами. И это не предел.

Светлана Николаевна никогда не жила в Октябрьском, но настолько погрузилась в историю посёлка, что сейчас может поведать о его прошлом и настоящем так подробно, как будто сама была свидетелем всех событий. Мы планировали побеседовать с ней о проектах детского объединения «Краевед» ЦДО «Успех», посвящённых участнику Великой Отечественной войны Фёдору Антоновичу Самойлову, – фотовыставке и фильму, но вышли за рамки этой темы. Светлана Николаевна рассказала о том, почему важно хранить память о наших предках.

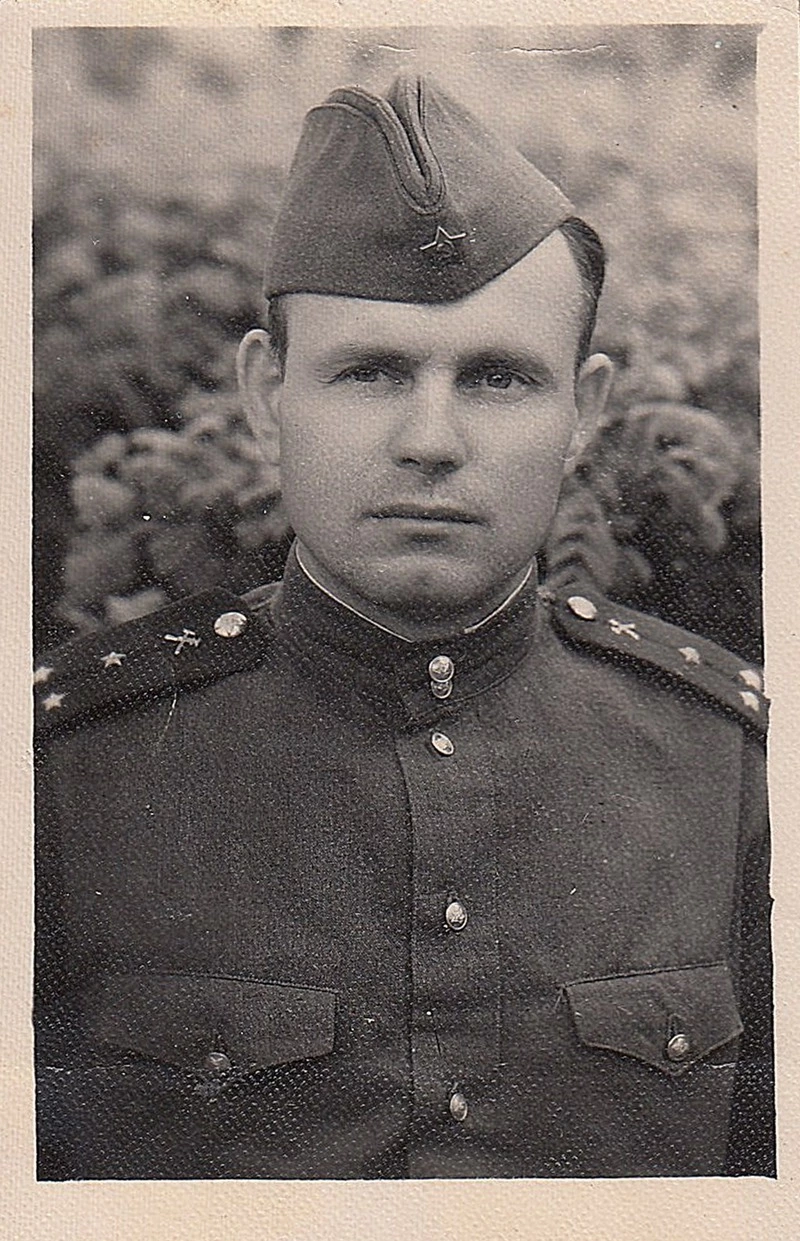

Фёдор Антонович Самойлов (1922-2021) родился в селе Черемошное. В 1941 году окончил военное училище химической защиты в звании лейтенанта. Участвовал в боях под Сталинградом, воевал на Брянском и Украинском фронтах, штурмовал Берлин. Награждён медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды. На стене Рейхстага в Берлине есть и его надпись: «Мы из Белгорода».

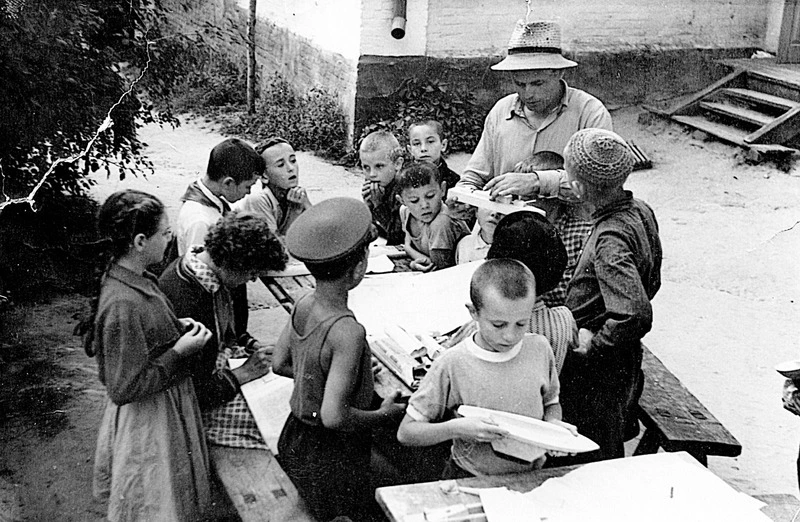

Фёдор Антонович уволен в запас в звании капитана. С 1947 года работал учителем физкультуры и начальной военной подготовки, затем вёл технологию в Октябрьской школе, а после выхода на пенсию был почётным гостем на многих школьных мероприятиях. Долгие годы он не расставался с фотоаппаратом. Копии ценных снимков, сделанных Самойловым во время войны и в мирное время, хранятся в школьном музее.

Светлана Николаевна, Вы были знакомы с Фёдором Антоновичем?

Да. Впервые я увидела Фёдора Антоновича в 2019 году, когда мы открывали в школе Зал боевой славы. Знаете, что меня поразило в его биографии? Что он не озлобился на войне. На войне прошла его молодость, война забрала многих друзей. Он вернулся в родные места, а здесь всё разрушенное. Сложно было перестроиться, но он не стал замыкаться в себе, предаваться душевным терзаниям, жалеть себя. Он просто начал работать. Трудился педагогом в школе. Дети его очень любили. Многие до сих пор вспоминают его уроки физкультуры. Зимой за 45 минут они доезжали на лыжах до трассы Москва–Симферополь и назад: четыре километра. У Фёдора Антоновича в день было по шесть уроков физкультуры. Шесть раз он с детьми совершал такие марш-броски. В этом и заключался секрет его долголетия. Затем Фёдор Антонович работал учителем труда. С учениками сделал трактор. Это изобретение попало на всероссийскую выставку и на страницы книги о развитии технического творчества школьников. Ещё более удивительное его изобретение – аэросани.

Известный факт из биографии Фёдора Антоновича – он любил фотографировать. В его личном архиве хранилось множество сделанных им снимков. Какие Вам особенно запомнились?

До знакомства с Фёдором Антоновичем я видела 1-2 его фотографии. На открытие Зала боевой славы он принёс фотографию 1941 года. На ней – лейтенанты Харьковского военного училища, в котором Фёдор Антонович учился. Выяснилось, что у него есть целый альбом. В 1945 году в Берлине к нему в руки попал хороший трофейный фотоаппарат, и он стал больше фотографировать. Снимки уникальные: Рейхстаг, Бранденбургские ворота, колонна Победы, дом Йозефа Геббельса, регулировщица на улице города – 1945 год, встреча с маршалом Жуковым, Герои Советского Союза Илья Архипович Власенко и Иван Фёдорович Григорьевский (предположительно) – 1946 год. Фёдор Антонович подписывал снимки. Один снимок был подписан: «Я и Ферко Мих., 1946 год», другой: «Друзья: Лысенко Андрей, я, Ферко Михаил». Мне захотелось узнать о послевоенной жизни сослуживцев Фёдора Антоновича, связаться с их потомками: может, у них нет этих фото, а у меня есть. Фамилия Ферко редкая, я набрала её в поисковике. Нашлось: город Братск, детский сад, воспитанница с фотографией своего прадедушки Михаила Ферко. В детский сад я отправила фото с просьбой передать их родителям девочки. В семье были удивлены – этих снимков Михаила Григорьевича у них не было.

Примечание редакции. Внучка Михаила Ферко в прошлом году в одной из новостных групп Братска поделилась с подписчиками: «Все, кто меня знают, не дадут соврать – со мной всегда случаются чудеса. Сегодняшнее утро не стало исключением. Привела я ребёнка в садик. И мне показали письмо из Белгорода! На фото, их нет в семейных архивах, – мой дед, ветеран войны, который меня растил и воспитывал. Вот такой трогательный привет от него пришёл нам ко Дню Победы!»

Почему для Вас это важно: искать родственников солдат?

А я по-другому не могу. Я им всем, солдатам, должна, обязана тем, что живу, мечтаю, работаю. Мой прадед Фёдор Яковлевич Чаплыгин жил на хуторе Озеровском Прохоровского района. Вместе с братьями ушёл на фронт в июне 1941 года. Пропал без вести. У нас не осталось его фотографий, вещей. Двое его братьев погибли. С войны вернулся только прадедушка Ваня. Всю жизнь он помогал вдовам и детям своих братьев. Вот такие предки за моей спиной. Я не могу их подвести.

В 2021-2022 годах мы делали проект «Они освобождали Микояновку». На странице музея в социальной сети печатали посты о солдатах, погибших при освобождении посёлка Октябрьский, и совместно с сотрудниками областного военкомата нам удалось установить 61 имя вновь выявленных военнослужащих, погибших при защите Родины в годы Великой Отечественной войны. Когда я прихожу на братскую могилу, я прихожу не к памятнику, не к Вечному огню, я прихожу к защитникам. Начинаешь изучать материалы о них, а это же людские судьбы, интересные, яркие. Но один миг, и они обрываются. У многих не осталось потомков. Некому о них помнить. Значит, о них буду помнить я.

Как появилась идея организовать фотовыставку работ Фёдора Антоновича?

Когда мы узнали, что у него много фотографий, целый альбом, директор школы Людмила Васильевна Черендина предложила сделать выставку. С разрешения ветерана она пересняла все фото. Затем мы обработали снимки военных лет. Оригиналы фотографий имеют маленький формат, копии мы распечатали на формате А4 и разместили в школе. Потом мы подумали, что было бы хорошо, если бы материал увидели не только октябрьские школьники. В нашем районе проходит много мероприятий патриотической направленности, и есть возможность показать фотографии. Так выставка стала передвижной: на баннере были фото, по каждому экскурсантам мы давали комментарий. Параллельно мы размещали фотографии на страничке школьного музея. Отзывы получали положительные, и нам захотелось оформить выставку масштабнее. У нас собралась команда единомышленников – педагоги, обучающиеся, специалисты администрации посёлка. Так что на самом деле всё только начинается. Мы отберём снимки, обработаем, распечатаем в едином стиле и большем формате, сделаем описание. Военные фото дополним сделанными в мирное время.

Второй Ваш проект о ветеране – фильм. Расскажите, как проходила подготовка к съёмкам и о съёмочном процессе.

Выставка и фильм создавались одновременно. Мы начали собирать материал к выставке, и в моей голове уже родился сценарий и сложились в единое целое кадры будущего фильма (улыбается). Над фильмом мы трудились со Светланой Николаевной Масловой, бывшим руководителем школьного музея. С ней правнуки Фёдора Антоновича Иван и Михаил, они обучаются в нашей школе, написали о прадедушке много исследовательских работ. За камерой стояла педагог-организатор ЦДО «Успех» Юлия Сивилир, она же занималась монтажом.

Фильм задумывался чёрно-белым, так мы постарались приблизиться к ушедшей эпохе. В любом фильме должна быть какая-то идея. В нашем это дорога, движение. А дорога— это жизненный путь. Так фильм и называется «Жизненный путь Фёдора Самойлова». В нём приняли участие правнуки ветерана: Иван – Фёдор Антонович в детстве, Михаил – в военные годы. Ведущий – Ярослав Бабкин. Съёмки проходили в школьном музее, но так как музей у нас везде, мы бегали по всем этажам школы (улыбается).

Весь процесс занял три недели. Готовый фильм мы отправили сначала семье ветерана. Они были первыми зрителями. Лишь после их согласия разместили видео в соцсети. Это наш первый большой фильм – по объёму работы и хронометражу. В основном, до этого мы снимали короткие ролики.

Какова дальнейшая судьба фильма?

С этим фильмом мы одержали победу в международном литературно-художественном детском и юношеском конкурсе «Гренадёры, вперёд!» и областном конкурсе медиапроектов «Открывая прошлое, сохраним будущее». Мы продолжаем демонстрировать фильм в школе на различных мероприятиях.

Завершим нашу беседу просьбой поделиться Вашими планами. Есть ли задумки снять фильмы о других знаменитых земляках?

Планов у нас много. Например, мне хотелось бы снять фильм о Вишневских. Иван Иванович Вишневский работал на Дмитротарановском сахарном заводе с 1904 года слесарем. Его сын Андрей – капитан, участник войны. Он передал Октябрьской школе в 1945 году красное знамя, отбитое у врага при взятии немецкого города Фрейбурга. В 1964 году знамя торжественно передали в областной краеведческий музей. А дочь Ивана Ивановича Анна в войну была хирургом эвакогоспиталя. Хотелось бы создать фильм о врачах, которые работали в Октябрьской больнице. Думаю, жителям посёлка и не только им было бы интересно узнать подробнее об этих людях.

Светлана Николаевна, большое спасибо Вам за беседу и за ту работу, которую Вы ведёте.